“不少主题性画作尺幅越来越大,感动人心的力量却并未随着尺幅扩大而增强。”知名文艺评论家毛时安近日于沪上某论坛的直言,道出近年来主题性美术创作的尴尬。

纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,在如龙美术馆西岸馆“革命的时代:新中国主题美术创作特展”、中华艺术宫“刀木纪程——上海与新兴木刻的抗战叙事(1931-1949)”等展览上,一批历经时间检验的主题性美术创作重新与观众见面,看得人们或热血沸腾,或潸然泪下。当下的主题性美术创作该往哪里走?如何深入人心,留得下、传得开?在业内看来,一些经典作品恰恰带来不少启示,留下探讨空间。

值得传承的作品,应是亲切的情感召唤

“看到这些经典的主题性美术创作,就能感受到特定时代的气息。这种时代气息,就是要让艺术与时代并肩,融入历史。”上海大学上海美术学院教授、博导李超指出。他提到,世界上每个国家的艺术发展都绕不开历史画等主题性美术创作,这是值得人们记忆和传承的文化财富。

然而,专家提醒,需要警惕主题性美术创作中的“假大空”。这指的是形象虚假、内容空洞、艺术家内心情感不够真实的一种倾向。在艺术学博士、中国国家画院助理研究员陈都看来,当下主题性美术创作暴露出的最大弊病,就在于艺术家忽略了如何与观众建立情感连接和沟通互动,导致作品尺幅越大,反而越显得琐碎、乏味,缺乏吸引力和感染力。“主题性美术创作应该是一部感性的历史,一种亲切的情感召唤。”毛时安坦言。

在近期多个展览中集结的新兴木刻版画,被业内认为富于启示。它们尺幅不大,技术上也未必十分高超,但对时代的观察细致入微,投射着创作者全身心的热情,而显得气场强大。例如,沈柔坚的《盘查哨》,比明信片大不了多少,描绘了手持红缨枪的一位儿童团员在树下认真查哨的小小场面,取材精妙,孩子的认真严肃劲儿令人印象深刻,其中一个版本入藏巴黎“第二次世界大战博物馆”。“刀木纪程”展策展人袁丽向记者提到,上世纪30年代初在上海投身新兴木刻版画运动的一批艺术青年,日后有不少在抗战期间奔赴延安大后方,他们不同时期作品发生的变化耐人寻味。早期更多可见西方表现主义的影响,而在延安,当他们深入群众,画面逐渐被现实的生活场景、朴素的农民形象所替代,而与大众更有共鸣。

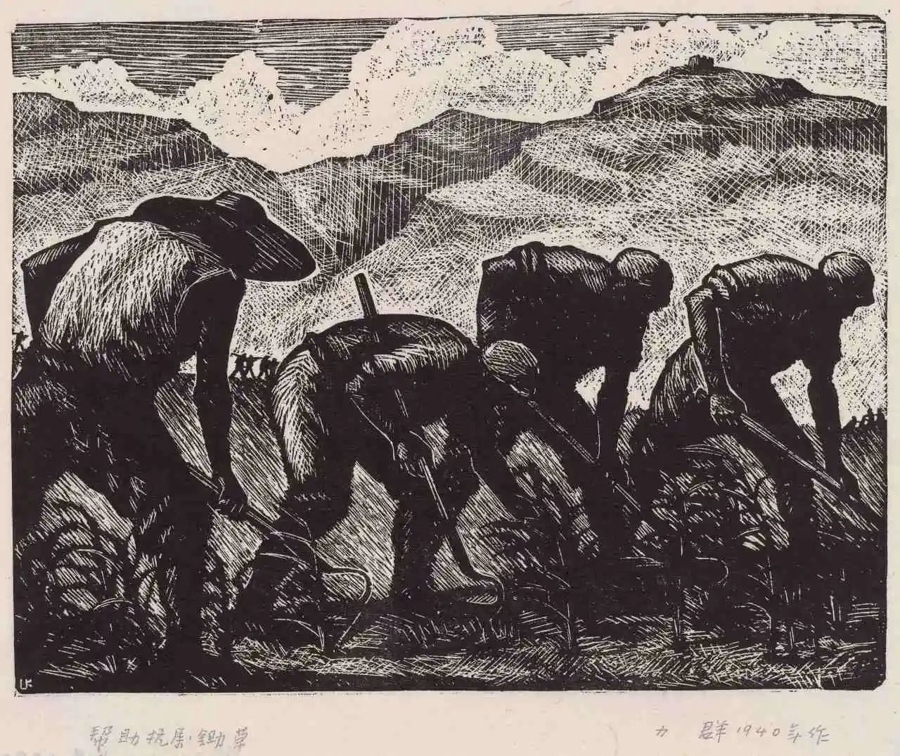

力群《帮助抗属除草》

力群《帮助抗属除草》

以力群创作于1940年的《帮助抗属除草》举例,画中民众弯腰除草的鲜活场景,就像从大地上、泥土里长出来的。同一时期力群的《饮》,刻画一位北方农民捧起水罐喝水的瞬间,更宛如黄土高原上的抒情诗。“这样的作品与日后延安文艺座谈会上提出的文艺为人民大众,是一脉相承的。”袁丽说。

艺术想象带来的生动,让作品超越时代

优秀的主题性美术创作应能达到中国传统美学的标准——气韵生动。毛时安认为,这“生动”,包括艺术家内心情感的生动,观察生活的生动,同时还要将这种生动落实到画面,留下对艺术形式独特的追求与创造。“如此才能展现时代,更超越时代。”

沈嘉蔚《为我们伟大祖国站岗》

沈嘉蔚《为我们伟大祖国站岗》

全山石表现抗战主题的油画《中华儿女——八女投江》,就是备受业内认可的一例。画面描绘的是东北抗联八名女官兵英勇抗击日本侵略军、最后集体投江殉国的真实英勇事迹,其背景却并非写实风格,而是一片浓烈如血海般的红色。这是调动艺术想象的以情写景,由此衬托出八女投江时视死如归的豪情。沈嘉蔚画《为我们伟大祖国站岗》,构图改了二三十次。画面采用仰视与俯视结合的透视手法,凝重、厚实,摒弃了特定年代艺术惯用的“红光亮”手法,表现出北地寒冷自然中的人的精神与责任,被已故艺术评论家陈履生认为释放出一个信号,即时代中的暗流涌动正以涓涓细流走向艺术的本体。

“不要把主题画完全等同于历史教科书。它是艺术家的再创造、再想象。而这种再创造、再想象的根源,就是那个时代所需要的时代精神。”毛时安说。

同创优配-同创优配官网-沈阳股票配资公司-股票股指配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:西安股票配资平台在服务国家战略、服务实体经济中发挥独特作用

- 下一篇:没有了